10月12日の活動報告でも記したとおり、佐久間FWの学生たちは静岡県指定無形文化財<川合花の舞>に踊り手・篠笛奏者として参加すべく、9月末から川合花の舞保存会のみなさんのご指導の下、練習に励んできました。

そして、10月26日、川合花の舞本番の日となりました。

朝8時協力してくれる他学部の学生4人とともに大学を出発。9時40分頃、現地の川合区民館に到着、荷物を置いてすぐにお祭り会場の八坂神社に向かいました。八坂神社では早朝から地元の方たちが設営に当たっておられ、学生たちもこの作業をお手伝い。そのあと本番の舞台で簡単な通し練習。本番の舞台は思っていたより狭く、本番では舞台の真ん中に湯釜、四方には榊が盛られているので、学生たちは舞台での距離感を確かめながら、最終確認をしていました。

練習後、区民館に戻り保存会のみなさんとともに昼食。そして保存会の法被を着させてもらい、再び会場へ。13時から露店の準備などのお手伝い。そして14時いよいよ開幕を告げる神事が始まり、お祭りがスタートしました。

最初の演目である地固めの舞、小学生、中学生などの子どもたちの舞の演目などが演じられたのち、16時30分すぎ。いよいよ静大生4人が舞台に登場しました。他方、その少し前に篠笛チーム2人は保存会のお囃子隊とともに堂々と演奏に加わりました。

静大生が演じたのは四ツ舞という4人で40分ほど踊る演目。今まで硬い表情や戸惑うような表情しか見たことがなかった学生たちですが、本番では楽しそうに生き生きと躍動していました。本番直前保存会会長さんが言ってた「神楽とは神と楽しむということ。だから本気で楽しんで!」という言葉どおり、4人とも心からの笑顔で踊り切りました。

学生の熱演に本番前の2週間の練習を指導してくれた<師匠>も多忙ななか頑張って学生たちの指導をやってほんとによかったと感涙。学生たちも感謝の思いを強くしていました。

当初予定ではこれで学生たちの出番は終わりのはずだったのですが、学生たちの踊りを評価してくれた保存会のみなさまのご厚意で、FWの学生2人が急遽後半のサビの1つである<おかめ>という演目に出演することになりました。

学生2人は舞台裏で保存会のみなさんや一緒に<おかめ>を演じる地元のベテランお2人から振りの指導を受けたのち、おかめの扮装で22時30分頃に舞台に再登場。お面をつけた4人のおかめはひょうきんな踊りを披露した後、手に持った五平餅の味噌をみんなの顔につけてまわります。この味噌をつけてもらうと運がつくのだそうで、応援していた他の学生ももちろんみんな顔にベッタリお味噌をつけてもらいました。

そのあと保存会の主要メンバーによる締めの演目・湯ばやしの舞。一番手は学生を指導してくれた師匠。「弟子」を前に「師匠」が魂のこもった踊りを披露してくれました。最後は「踊り手の邪魔さえしなければ観客が舞台に上がってもいい」というルールがあるとのことで、師匠に促されて学生たちがノリノリで舞台に上がり、盛り上げ役を務めさせてもらいました。

そして最後は神職の保存会会長さんが湯釜の湯を社殿に奉納する「湯上げ」の儀式を行い、そのあと参加者全員とともに学生たちも舞台に上がり鈴を鳴らすなか会長さんが祝詞を読み上げ厳かかつ賑やかにお祭り終了。

昔は朝の4時ごろまでやっていたそうですが、今回は深夜12時過ぎに終了。それでもコロナ以降はじめてフルでお祭りができたことを地元のみなさんは心から喜んでおられました。

佐久間のみなさんのやさしさに助けられ、参加した学生たちも楽しみながら、花の舞という地域の伝統芸能継承への熱い思いにふれ、少しばかりでもその気持ちを共有するという貴重な経験をさせていただくことができました。

お祭りの様子や静大生の参加については、静岡新聞2024年10月27日付け記事、中日新聞2024年10月29日付け記事でも取り上げられました。

四ツ舞を踊る学生たち

四ツ舞を踊る学生たち 四ツ舞終了後舞台にて、篠笛チームとともに

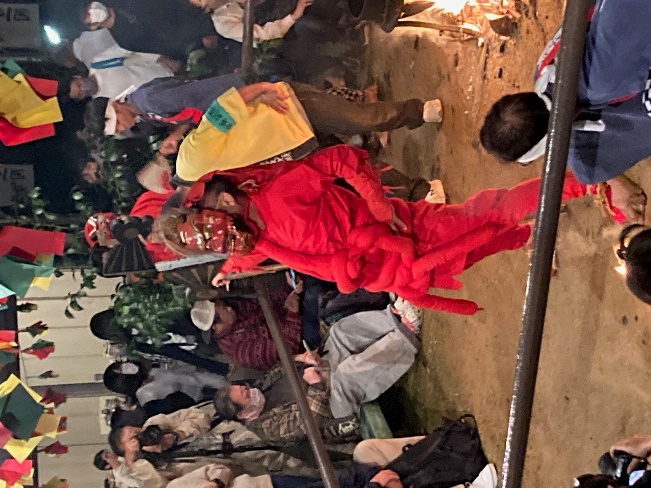

四ツ舞終了後舞台にて、篠笛チームとともに お祭りのヤマ場、榊鬼が登場し、神主と問答をする場面

お祭りのヤマ場、榊鬼が登場し、神主と問答をする場面

おかめを演じ、縁起物の五平餅を片手に

おかめを演じ、縁起物の五平餅を片手に