佐久間の川合地区の八坂神社に伝承されている伝統芸能「川合花の舞」(静岡県指定無形民俗文化財)は鎌倉時代後期に伊勢からやって来た修験者が持ち込んで湯立神楽です。隣接する愛知県奥三河に伝わる花祭に由来する祭りで、かつては奥三河で20の集落、佐久間町でも8の集落で行われていました。しかし、過疎化・高齢化などの影響で次々と休止、川合の花の舞も主たる舞い手となる子どもがほとんどいなくなったことやコロナ禍のため、休止や規模の縮小を余儀なくされています。

今回、佐久間FWの学生など静岡大学の学生6名が「川合花の舞」保存会のご厚意で、10月26日に開催されるお祭りに踊り手、お囃子として参加させていただくことになりました。

9月29日には佐久間から遠路保存会のみなさま6名が大学に来られ、太鼓や笛の生演奏で踊りの練習開始。このときの様子は静岡新聞10月14日の記事でも紹介されました。その後、静岡市在住の保存会の方がこれまで2回平日夜仕事終わりに大学に指導に来られ、学生たちは踊りの練習をしてきました。

写真① 9月29日・大学での初練習の様子

写真① 9月29日・大学での初練習の様子 写真② 10月12日現地の皆さんの前で初めての通し練習

写真② 10月12日現地の皆さんの前で初めての通し練習 写真③ 花の舞への本学学生参加を報じた新聞

写真③ 花の舞への本学学生参加を報じた新聞

そして、10月12日、佐久間FWの学生2名が川合区民館にて本番のお祭り(10月26日)で使われるしめ縄やお祭りの舞台中心に置かれる湯釜の天井を飾る切り絵を作るしめ縄づくり&花切りという祭典準備の作業を体験させていただきました。

午前中地元のみなさまにご挨拶のあと、現地で初めての通し練習。そのあといよいよしめ縄づくり、花切りが始まりました。川合花の舞保存会のみなさんや地元の老若男女30名近くが区民館に集まり、まずはしめ縄づくり。

学生有志もしめ縄づくりに挑戦。最初はわらをネジネジしているだけで全然縄編みにならず悪戦苦闘していましたが、地元の方たちがマンツーマン指導してくださり、最後は4メートルもの大作を作り上げるところまで行きました。

【しめ縄づくりに挑戦!】

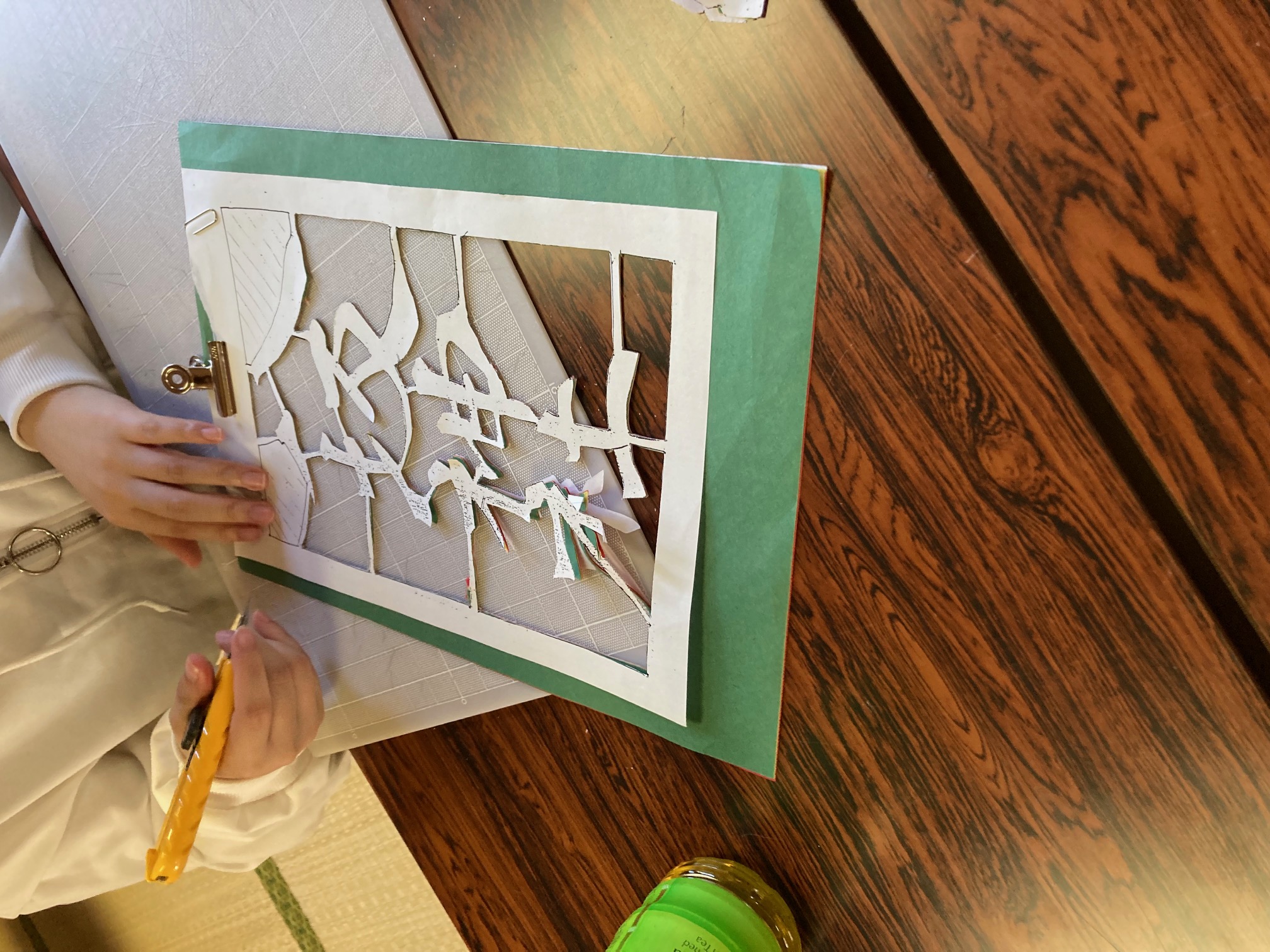

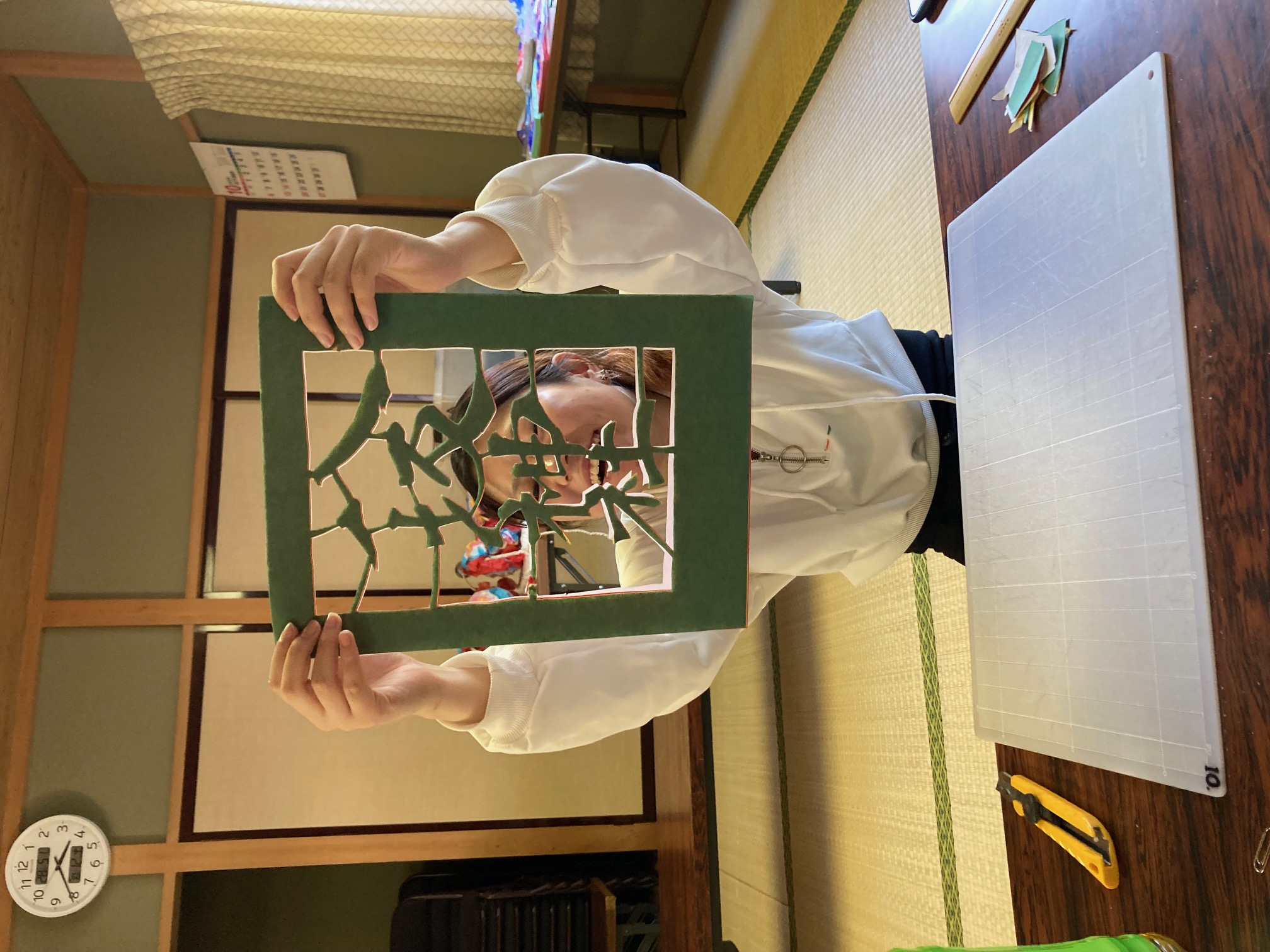

途中、全員で花切りにチャレンジ。4色の和紙の上に型紙を重ねて、型紙どおりにカッターで切り抜きをしていくという作業に挑みました。学生たちは最初のうちこそ「不器用だから無理〜」などと言っていましたが、やっているうちに楽しくなって、どんどん難しいものにチャレンジ。最後には「八坂神社」という最難関の切り抜きを完成させていました。

ランチタイムや作業の時間には地元の方たちとたくさんおしゃべりをさせていただき、「川合花の舞」の歴史や地元の方たちが子どもの頃から何十年も毎年細々とお祭りを伝承してきた、その熱い思いなどにふれることができました。

【花切りに挑戦!】