分野紹介

高齢者、子ども、障がい者、外国人、貧しい人など、弱い立場に置かれやすい人々もともに生き生きと暮らし、活躍できる地域社会をつくるリーダーを育成する。

教員からのメッセージ

「共生」という争点に出会い、

「当事者」とは誰かを考える

彭宇潔 講師

期待される進路

教育・福祉関連企業、NPO等の非営利団体、自治体等の地域の公務員・公務職、学校教員など、弱い立場におかれやすい人々への支援や共生社会の形成に貢献できる職場・職業が考えられます。

学生の声

氏 名:S.S.さん

所 属:地域共生コース

学 年:2年(インタビュー時)

出身地:静岡県沼津市

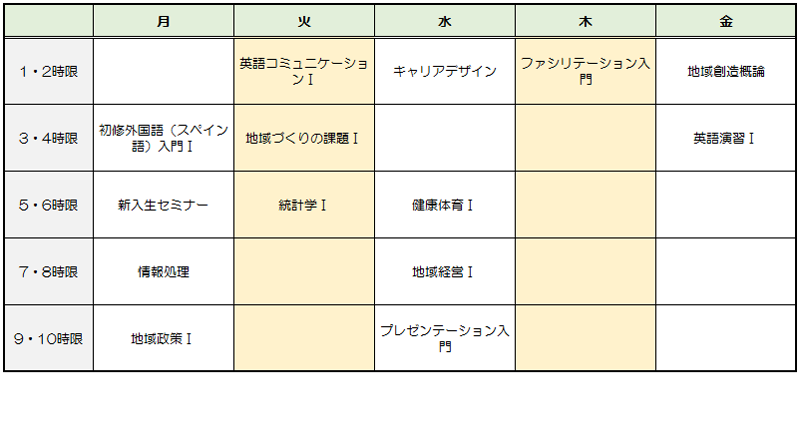

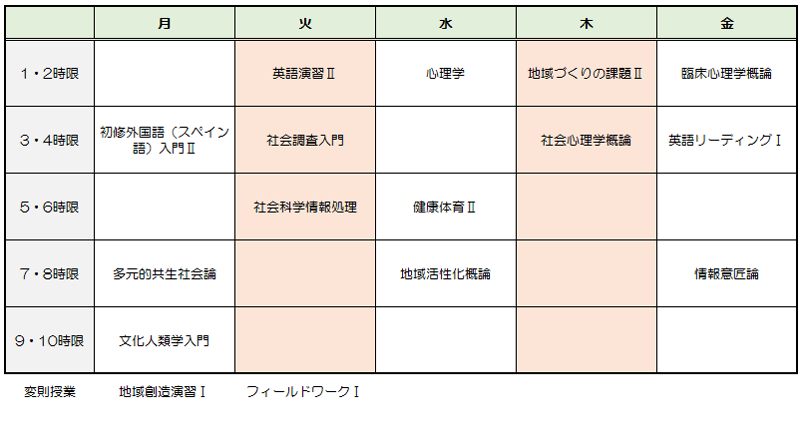

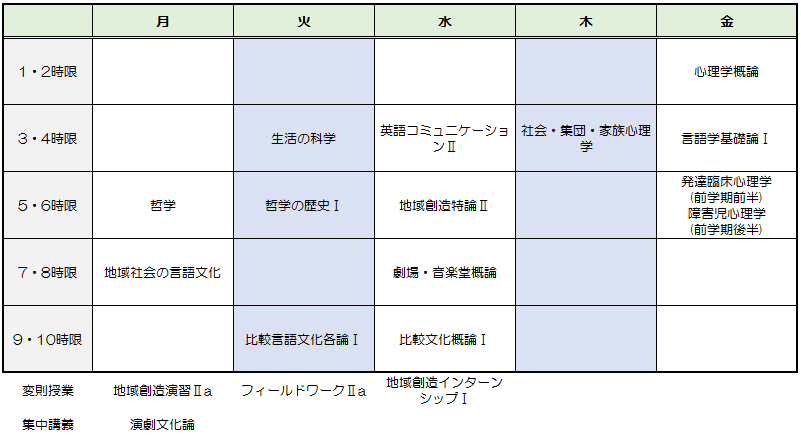

私の時間割

マウスを画像の上に置くと拡大します

Q1.高校時代の将来の夢(地域創造学環を志望したきっかけ)

高校生の時は、言語やマイノリティ研究など様々なことに関心があり、専門分野を決められず進学先に悩んでいました。そんな私に高校の先生が「静岡大学の地域創造学環なら、他の学部から好きな授業を自分で選んで学ぶことができる。」とアドバイスを下さり、地域創造学環の受験を決めました。

Q2.学環で何を学んでいる?

現在は性的・社会的マイノリティ(LGBTQや障害者など)や、講義で興味を持った心理学を中心に学んでいます。地域創造学環は他学部の授業が一定数履修できるので大学に入ってから自分の興味関心の幅を広げることができます。

Q3.学外での活動は?

授業での学びを踏まえて、自ら障害者支援施設を訪問したり、いくつかボランティア活動に参加しています。また、高校時代演劇部に所属していたのでアートにも関心があり、アート系のワークショップに足を運んだりしています。

Q4.この時間割にした理由は?

私は学習以外にもサークルに力を入れていて、お茶ノ子祭々というよさこいサークルの幹部を務めています。静大祭や県外のコンテストが近づくと特に多忙であり、サークルと学業どちらも全力で取り組むことのできる時間割にしました。

Q5.現在の将来の夢は?

現在は、マイノリティの勉強をしていることやアートへの関心を踏まえて、障害者支援に携わりたいと考え、障害者アートや障害者による演劇などに携わる仕事に関心を持っています。

共生分野の卒論テーマ・学修テーマ

共生分野の卒論テーマ(2019年度卒業生)

- 静岡の給食と地域の関わりについて

- 子育て支援施策における家族支援の在り方

―子育て世代包括支援センターの取り組みから― - 日本における少子化問題の原因を探る

―日米間での育児についての比較を通して― - 観光まちづくりにおける民話について

―水見色地域を事例にして― - 若者の旅行行動と意識の関連

―ヘルスツーリズムの展開可能性の検討- - 静岡におけるコレラ騒動―病と偏見―

- 日本型外国人政策のありかた

―磐田市を事例として― - 性の多様性をもつ社会実現におけるメディアの意義

―マンガにおける性の多様性―

在学生の学修テーマ(2020年度)

(4年生) 所属人数:5名

- LGBTスピーカーの養成

- 男女共同参画

- 高齢者の表象

- SDGs

- 派出所と地域づくり

(3年生) 所属人数:12名

- 場所と公園

- 外国籍の子ども支援

- 子どもの貧困

- 難病児とサードプレイス

- 障害者言説・障害者スポーツ・障害者アート

- 観光まちづくり(観光公害・観光地化)

- オタクの聖地巡礼と地域

(2年生) 所属人数:10名

- 団地と多元的共生

- 定住外国人と2・3世の教育

- 子育て

- 子ども会の再生

- 高齢者介護

- 高齢者・障害と防災

- 若者とまちづくり

- 空き家再生

- LGBTQ

演習の様子・学修活動の様子

2020年7月14日、21日と地域共生コース(分野)では、2年生(10名)による学修テーマ発表会を行いました。コロナ禍でも三密対策などを徹底し、対面での実施となりました。地域での子育て、障害者差別、高齢者介護、外国籍児童支援、地域教育、居場所づくりなどのテーマについての発表と意見交換が活発に行われました。